Im Verlauf des Wahlkampfes zu der Bundestagswahl am 22. September 2013 hat Andreas Aerts die Kandidaten und die Politiker zu der Cannabisabgabe in Coffeeshops im Zusammenhang mit dem „Brennpunkt“ Görlitzer Park befragt. Die Kernfrage an die Kandidaten lautete in Kurzform, ob sie die Einrichtung von Coffeeshops im Allgemeinen und im speziellen Fall des Görlitzer Parks als sinnvoll erachten. Die erhaltenen Antworten präsentiert Andreas Aerts als Buch mit dem Titel „Coffee-Shop“ im PDF-Format in Form einer kommentierten Zusammenstellung.

![CDU-Logo]()

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) antwortete auf die Anfrage nicht persönlich, sondern Christina Hansen vom Bürgerservice der CDU-Bundesgeschäftsstelle schrieb stellvertretend die Antwort. Zuerst wird in dem Schreiben auf Prof. Dr. med. Rainer Thomasius hingewiesen (als einzige Quelle), der sich von 1996-2006 am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf intensiv mit den Folgen von Cannabis beschäftigt habe. Nach den Zitaten von Thomasius folgt eine persönliche Bemerkung von Christina Hansen, in der sie feststellt, dass sie persönlich in ihrer eigenen Jugend- bzw. Schulzeit genug Leute mittelfristig in der Schule scheitern habe sehen müssen, weil diese Cannabis konsumiert haben. Ihren Text beendete sie mit den Worten „Die CDU Deutschlands ist sich der eindeutig sehr gefährlichen Wirkungen von Cannabis bewusst und ist klar gegen eine Legalisierung von Cannabis. Ein solches Handeln würde jeglicher Verantwortung gegenüber der Gesellschaft entbehren.“

Die Formulierung „eindeutig sehr gefährlichen Wirkungen von Cannabis“ offenbart deutlich, dass in der CDU-Zentrale die Studien zur Gefährlichkeit von Drogen noch nicht studiert wurden. Hier scheint akuter Handlungsbedarf zu bestehen.

Prof. Monika Grütters (CDU) bemerkte, dass sie als Bundestagsabgeordnete in ihrem Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf die Situation natürlich nicht so hautnah wie viele Anwohner des Görlitzer Parks erlebe und deshalb wollte sie sich mit einem eigenen Urteil zurückhalten. Sie schrieb wörtlich: „Meine CDU-Kollegen vor Ort halten in der konkreten Situation eher eine Umzäunung und nächtliche Schließung des Parks für sinnvoll, wenn es darum geht, für die AnwohnerInnen vor Ort und Parkbenutzer eine Beruhigung herbeizuführen. Ich halte das für nachvollziehbar, da ein legalisierter “Coffee-Shop”, selbst wenn er einer juristischen Prüfung standhielte, dann wohl zu einer berlinweiten Attraktion würde, die eher nicht zu einer Beruhigung beitragen würde.“

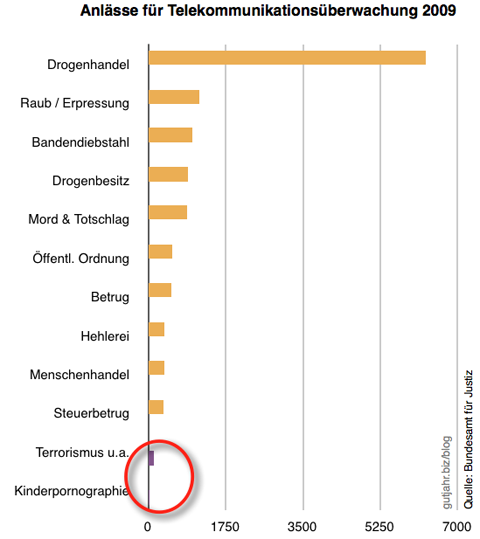

Die CDU-Kollegen vor Ort scheinen den Park nicht zu kennen, sonst wüssten sie, dass dieser von einer hohen Mauer umgeben ist – einzäunen ist also völlig überflüssig. Das gilt auch für Oliver Friederici (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. So schrieb er in völliger Unkenntnis der Lage vor Ort: „Meine Kollegen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg schlagen zur Verringerung der Probleme vor, die Zäune um den Görlitzer Park zu erhöhen und nachts abzuschließen sowie tagsüber eine dauerhafte Polizeipräsenz zu etablieren.“ Und an anderer Stelle : „Abgesehen davon ist der Vorschlag der Grünen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ohnehin aufgrund bestehender Bundesgesetze nicht rechtlich durchsetzbar.“ Ja, Gesetze kann man ändern, auch wenn das der CDU im Bereich Drogenpolitik auf Bundesebene nur in Richtung Repression gefällt, so geht das auch in Richtung Schadensminderung. So wurde das Gesetz geändert, um sterile Spritzen abgeben zu können, um Substitutionstherapie durchführen zu können, um Fixerstuben einrichten zu können oder auch um die Heroinabgabe einführen zu können. Die Bundes-CDU wehrte sich vergeblich gegen all diese Neuerungen.

Hermann Gröhe (CDU) wurde am 24. Oktober 2009 vom CDU-Bundesvorstand einstimmig zum kommissarischen CDU-Generalsekretär ernannt, was am 21. März 2010 vom Bundesausschuss bestätigt wurde. Gröhe schrieb: „Die Gesundheitsgefahren, die vom Cannabiskonsum ausgehen, sind seit langer Zeit wissenschaftlich erwiesen. Vor allem der regelmäßige und intensive Gebrauch kann zu körperlichen und zu psychischen Erkrankungen führen, zudem befördert der frühzeitige Cannabiskonsum die Wahrscheinlichkeit späterer Drogenabhängigkeit. Hinsichtlich der Ihrerseits angesprochenen Coffee-Shops darf ich anmerken: Die umfassende Begleitforschung zu den Coffee-Shops in den Niederlanden zeigt, dass Jugendliche in den Niederlanden im europäischen Vergleich überdurchschnittlich viel Cannabis konsumieren und damit auch früher beginnen als die Jugendlichen in anderen europäischen Staaten. Auch deshalb ist für die Unionsparteien klar: Mit uns wird es keine Freigabe von Cannabis geben. Gleiches gilt für Coffee-Shops, Cannabis-Klubs oder ähnliche Einrichtungen, über die bisweilen diskutiert wird.“

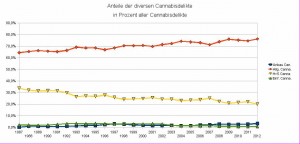

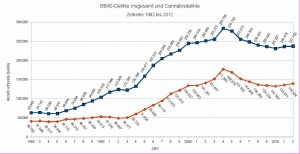

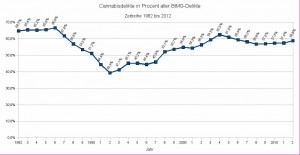

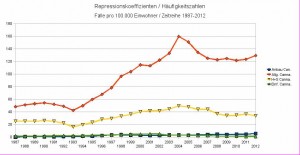

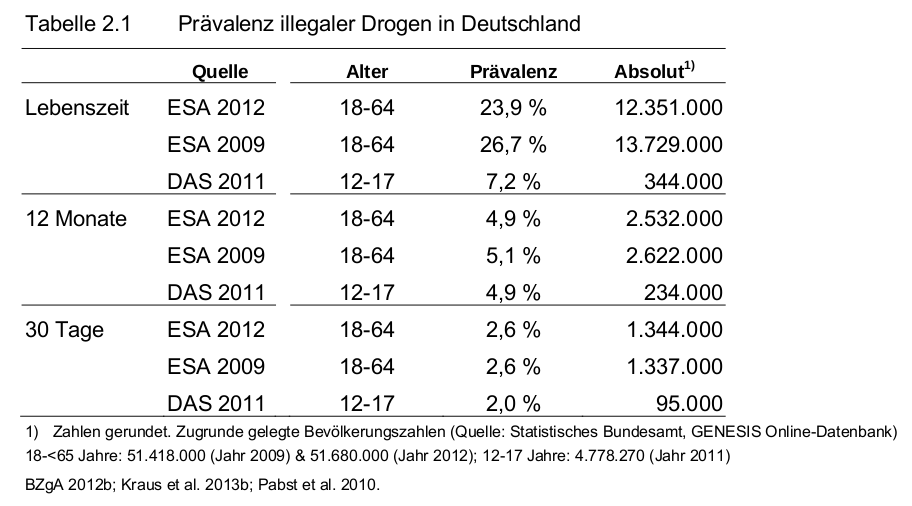

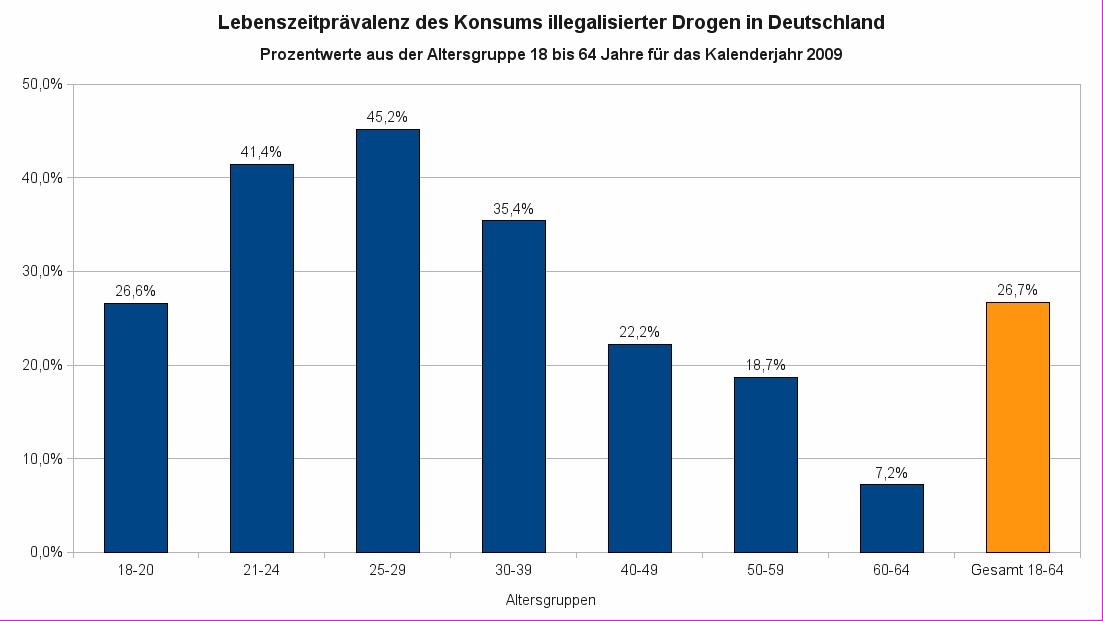

Gröhe hat offensichtlich die Prävalenzzahlen der europäischen Staaten nicht studiert, sonst wüsste er, dass in den Niederlanden weniger Jugendliche kiffen als in den meisten Nachbarstaaten. Zudem wüsste er, dass in den Niederlanden auch die Prävalenzzahlen für andere illegalisierten Drogen eher niedriger sind als im europäischen Durchschnitt.

![CSU-Logo]()

Stefan Müller (CSU), Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Bundestag, betonte, dass eine Legalisierung von Cannabis für die CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag nicht in Betracht komme. Er schrieb: „Aus unserer Sicht wäre dies eine verantwortungslose Drogenpolitik. Die Legalisierung würde nicht nur zu einem deutlich höheren Konsum und einer größeren Zahl von Abhängigen führen, sondern in der Folge auch zu einer deutlich breiteren Streuung. Gerade Kinder und Jugendliche kämen so noch einfacher und häufiger mit diesem Rausch- und Suchtmittel in Kontakt. Da viele Drogen jedoch bereits bei geringstem Konsum erhebliche gesundheitliche Schädigungen hervorufen können, hätte eine Legalisierung mit Sicherheit auch erheblich negative Folgen für unser Gesundheitssystem. Kosten, die letztlich von der Allgemeinheit zu tragen wären und den von Ihnen vermuteten Gewinnen aus dem Verkauf mit Cannabis entgegen zu setzen wären.“

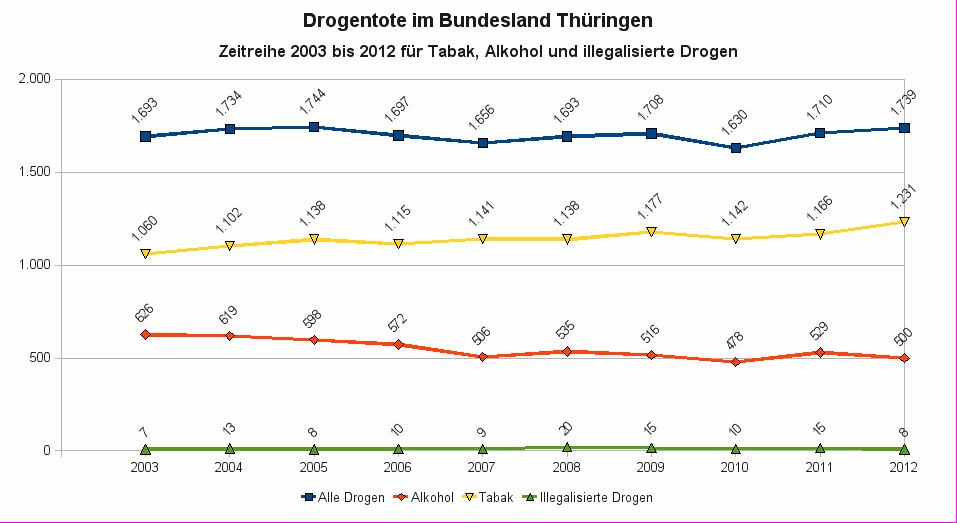

Peter Ramsauer (CSU), seit dem 28. Oktober 2009 Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Kabinett Merkel II) verwies auf die Antwort seines Parteikollegen Stefan Müller, die er in seinem Schreiben vollständig zitierte. Ja, verantwortungslos ist nicht der Vorschlag der Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, sondern die Drogenpolitik der CSU in Bayern. Dort steigt nämlich die Zahl der sogenannten Drogentoten, im Gegensatz zum Rest der Republik, wo diese Zahl seit Jahren sinkt.

![SPD-Logo]()

Sigmar Gabriel (SPD), seit dem Jahr 2009 SPD-Parteivorsitzender, befürchtet: „Eine Legalisierung würde diesen Konsum nicht einschränken sondern erhöhen. Damit einhergehend wäre mit einem Anstieg der durch Cannabis verursachten Suchterkrankungen zu rechnen. Das entspricht nicht der Zielsetzung unserer Drogenpolitik.“ Und der bedauert: „Die SPD bedauert, dass die sogenannte Geringe-Mengen-Regelung in den unterschiedlichen Ländern und Gerichtsbezirken sehr uneinheitlich gehandhabt werden.“ Sein Fazit: „An der grundsätzlichen Strafbarkeit des Besitzes, des Anbaus und des Inverkehrbringens von Cannabis halten wir jedoch fest. Die entsprechenden Regelungen im Betäubungsmittelgesetz stehen für uns mithin nicht zur Disposition.“ Und die Referentin Dörte Dinger des Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Frank-Walter Steinmeier, bläst in ihrer Antwort in das gleiche Horn: „Die SPD-Bundestagsfraktion möchte für Cannabis eine bundeseinheitliche Geringe-Mengen-Regelung. Die Regelungen in den Bundesländern sind zum Teil unterschiedlich und die Verurteilungen in den jeweiligen Gerichtsbezirken unterscheiden sich zum Teil erheblich. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich daher für eine bundeseinheitliche Regelung ein.“

Die Meinung der Parteibonzen in der SPD deckt sich jedoch nicht mit der Meinung von diversen Abgeordneten der Partei. So schreibt die Abgeornete im Bundestag Cansel Kiziltepe aus Freidrichshain-Kreuzberg, dass sie grundsätzlich dem Anliegen, dass das Bezirksamt beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Antrag auf Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG zu “wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse stehenden Zwecken” stellt, offen gegenüber stehe. Wörtlich stellt sie fest: „Das Argument der Polizeigewerkschaft, die Arbeit der Polizei auf das Aufdecken von Drogenkartellen zu konzentrieren und deshalb den Besitz von geringen Mengen an Cannabis (“Eigenverbrauch”) nicht mehr strafrechtlich zu verfolgen, ist für mich überzeugend. Die Meinungsbildung innerhalb der SPD zu diesem Thema ist noch nicht abgeschlossen, eben weil noch viele Fragen zum Modellvorhaben ungeklärt sind.“

Auch Eva Högl (SPD), die sich das Bundestagsmandat mit 28,2 Prozent der Erststimmen in Berlin-Mitte sicherte, sieht die Situation sehr anders als die Parteibonzen. Wörtlich schrieb sie: „Hallo. Ich bin für die Legalisierung von Cannabis. Als ersten Schritt dahin befürworte ich eine weitere Entkriminalisierung. Mit diesen beiden Veränderungen der Drogenpolitik könnten wir vor allem die Beschaffungskriminalität deutlich senken. Herzliche Grüße!“

Ähnlich äußerte sich Susanne Kitschun (SPD), seit Dezember 2011stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie schrieb: „Grundsätzlich halte ich die Freigabe von Cannabis für richtig, insbesondere die medizinische Verwendung sollte ermöglicht werden.“

![FDP-Logo]()

Kai P. Feigenbutz, früherer Leiter des Abgeordnetenbüros von Guido Westerwelle (FDP), beantwortete die Frage für den noch amtierenden Außenminister. Er schrieb: „Hanfkonsum ist immer wieder Antragsgegenstand auf FDP-Parteitagen. Dabei zeigte sich regelmäßig, dass die Haltung der Freien Demokraten zu diesem Thema ganz klar ist: Cannabis ist die häufigste konsumierte illegale Droge in Deutschland.“ Auweia! Da wird aus einer festgestellten Tatsache eine Haltung einer Partei. Und weiter: „Die dabei oft geäußerte völlige Unbedenklichkeit des Hanfkonsums entspricht jedoch nicht den vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen.“ Offenbar hat man bei der FDP die Diskussion bezüglich Risikomanagement, Drogenkompetenz und Drogenmündigkeit völlig verschlafen, sonst könnte man nicht so einen Unsinn wie „oft geäußerte völlige Unbedenklichkeit des Hanfkonsums“ schreiben. Ja, diese Formulierung ist eine dümmliche Unterstellung. Und das Fazit im Schreiben ist ebenso dümmlich: „Klar ist für die Freien Demokraten aber auch: Wir wenden uns gegen die völlige Legalisierung des Cannabiskonsums.“ Der Cannabiskonsum ist nämlich in Deutschland völlig legal, nur die Vorbereitungshandlungen wie der Erwerb sind strafbewehrt.

Auch Philipp Rösler (FDP), noch amtierender Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, lehnt das Projekt Coffeeshop mit klaren Worten ab: „Modellversuche für die kontrollierte Abgabe von Cannabisprodukten an Erwachsene lehnen wir Liberale ab.“

![Logo-Gruene]()

Renate Künast (Grüne) war von der Frage offensichtlich genervt. Ihr Satz ist sprachlich unbeholfen, macht keinen Sinn und drückt keine Meinung aus.

Hans-Christian Ströbele, einziger Abgeordneter der Grünen im Bundestag, der sein Direktmandat gewann, zog klar Position für die Idee mit den Coffeeshops. Er schrieb: „Das Vorhaben der Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg-Friedrichshain, Frau Herrmann, unterstütze ich. Die Grünen in Kreuzberg haben sich eingehend damit befaßt und sind sehr dafür. Es ist einen Versuch wert. Aber die Genehmigung der Bundesbehörde ist für ein solches Pilotprojekt erforderlich. Sollte sie verweigert werden, bin ich dafür, den Rechtsweg zu gehen notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht.“

Anton Hofreiter ist seit Oktober 2013 neben Katrin Göring-Eckardt Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion. Er unterstützt wie Ströbele die Idee von Coffeeshops in Berlin. Er schrieb, auch im Namen von Katrin Göring-Eckardt: „Die repressive Drogenpolitik, die auf die Verfolgung der Konsumentinnen und Konsumenten setzt, ist gescheitert. Sie verhindert wirksame Prävention und erschwert die Therapie von Abhängigen, Die Klassifizierung von Substanzen als „legal“ oder „illegal“ ist willkürlich und beruht nicht auf einer nachvollziehbaren Risikobewertung.

Wir Grünen wollen eine Gleichbehandlung aller Drogen. Ob Alkohol oder Ecstasy, ob Tranquilizer oder Cannabis – ausschlaggebend sollen allein die gesundheitlichen Risiken sein, die ein regelmäßiger Konsum dieser Substanzen mit sich bringt. Unser Ziel ist eine rechtliche Regulierung aller Drogen auf der Grundlage einer rationalen gesundheitlichen Risikobewertung. Als ersten Schritt zu einer rationaleren Drogenpolitik wollen wir eine wirksame Entkriminalisierung des Eigengebrauchs von Cannabis. Der Anbau, der Erwerb und der Besitz von Cannabis sollen, soweit sie zum Eigenverbrauch stattfinden, straffrei bleiben. In diesem Zusammenhang wollen wir auch die Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften („Coffee-Shops“) ermöglichen. Auf diese Weise würde die Abgabe aus einem Schwarzmarkt in einen öffentlich kontrollierten und regulierten Markt überführt werden. So könnten der Jugend- und der Verbraucherschutz gewährleistet werden. Auf einem Schwarzmarkt gibt es weder das eine noch das andere.“

![Das-Logo-der-Partei-Die-Linke]() Petra Pau (Die Linke) gewann wieder das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf für den Deutschen Bundestag. Sie stellte kurz und klar fest: „Die Linke ist für die Legalisierung und Freigabe von Cannabis. Dadurch würde sich auch die milliardenschwere Geschäftemacherei erledigen. Der Experte in unserer Fraktion ist Frank Tempel, ein gelernter Polizist.“

Petra Pau (Die Linke) gewann wieder das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf für den Deutschen Bundestag. Sie stellte kurz und klar fest: „Die Linke ist für die Legalisierung und Freigabe von Cannabis. Dadurch würde sich auch die milliardenschwere Geschäftemacherei erledigen. Der Experte in unserer Fraktion ist Frank Tempel, ein gelernter Polizist.“

Auch Gregor Gysi (Die Linke), der erneut das Direktmandat für den Wahlkreis Treptow-Köpenick in Berlin für den Bundestag gewann und Fraktionsvorsitzender der Linken ist, plädiert für die Legalisierung von Cannabis. Wörtlich schrieb er: „Seit langem treten wir und auch ich dafür ein, den Cannabishandel zu legalisieren. Wir müssen Cannabisprodukte ebenso behandeln wie Alkohol. Viele Probleme lösten sich damit auf. Wir werden auch künftig dafür streiten.“

Halina Wawzyniak (Die Linke) ist die netzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und war Obfrau der Enquête-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Bundestages und stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses. Auch sie tritt für eine Legalisierung von Cannabis ein: „Es müssen die Gesetze geändert werden, also Cannabis legalisiert werden. Die Legalisierung und damit die Entkriminalisierung der Konsumierenden würde einen kontrollierten Anbau und Handel ermöglichen und gleichzeitig dem Staat überhaupt erst die Möglichkeit geben z.B. den Markt zu kontrollieren, Jugendliche zu schützen, die Qualität von Cannabis zu kontrollieren und damit negative Begleiterscheinungen von Handel und Konsum wirksam zu kontrollieren und zu sanktionieren und angemessene Prävention zu leisten. Abschließend kann ich also sagen: ich trete für die Legalisierung von Cannabis ein und denke, dass die Einrichtung von Coffeeshops infolge einer Legalisierung durch eine Gesetzesänderung der sinnvollere Weg wäre. Eine einfache Mehrheit im Bundestag würde dazu übrigens ausreichen.“

![logo_piratenpartei_deutschland]()

Christopher Lauer (Piratenpartei) ist seit dem 6. August 2013 Sprecher für Bürgerschaftliches Engagement der Piratenfraktion sowie Mitglied des Ausschusses für Bürgerschaftliches Engagement im Berliner Abgeordnetenhaus. Er bekundete seine Unterstützung des Projektes Coffeeshop in Freidrichshain-Kreuzberg mit den Worten: „Hierzu kann ich feststellen, dass der legale Verkauf von Cannabis meiner Auffassung nach ein probates Mittel ist, um die Problematik des illegalen Verkaufs zu lösen. Von daher ist es meiner Meinung nach sinnvoll, Cannabis legal zu verkaufen.“

Sebastian von Hoff (Piratenpartei) kandidierte zur Bundestagswahl 2013, jedoch ohne Erfolg. Er schrieb: „Ich begrüße den Vorschlag der Bezirksbürgermeisterin. Selbst massive Polizeipräsenz und ein Zaun um den Görlitzer Park würde den Drogenhandel nur an eine andere Stelle verlagern. Dies halte nicht für eine besonders nachhaltige Lösung. Die Prohibition ist offensichtlich gescheitert, die Piratenpartei fordert daher einen völlig neuen Umgang mit Rauschmitteln. Von alters her sind Rausch und Sucht Bestandteil jeder Kultur, daher ist eine drogenfreie Gesellschaft ein unrealistisches Ziel.

Wir wollen daher den Genuss von Rauschmitteln generell legalisieren, was dazu führen würde, das z.b. Cannabis bundesweit legal in speziellen Geschäften gekauft oder selbst angebaut werden kann. Dies würde dann dem Schwarzmarkt zu großen Teilen das Wasser abgraben und ebenso zum Verbraucherschutz von Konsumenten beitragen. Wir Piraten wollen den Drogenkrieg beenden und eine Suchtpolitik gestalten in der Konsumenten nicht kriminalisiert werden und Menschen mit problematischem Konsum die Hilfe bekommen können, die sie brauchen. Dies wäre zumindest unser Vorschlag für eine bundesweite nachhaltige Lösung.“

In dem Buch „Coffee-Shop“ von Andreas Aerts, das unter der Creative Commons License 3.0 CC- BY- NC- ND erschienen ist, sind zahlreiche weitere Aussagen von Politikern zu finden. In seinem Resümee schreibt der Autor dann in ironisch treffender Weise: „Eigentlich fehlt nur noch der Vorschlag eines wie auch immer gearteten Bundes-CDU- oder SPD-Matadors, der um das gesamte Berlin deswegen wieder eine Mauer errichten möchte, quasi als “anti-cannabistischer Schutzwall” vor dem “bösen Rest der Welt”. Schön hoch. Ein Traum, der sich in Erwartung einer Koalition der großen unbeweglichen Blockparteien auf Bundesebene, bestehend aus CDU-CSU-SPD eventuell verwirklichen lässt.“

Vergleiche hierzu in diesem Blog:

31.10.2013: Dealer im Görli – Was tun?

25.10.2013: Die Mär vom Junkie-Kot im Görli

12.09.2013: Grünes Licht für die Legalisierung

![flattr this!]()